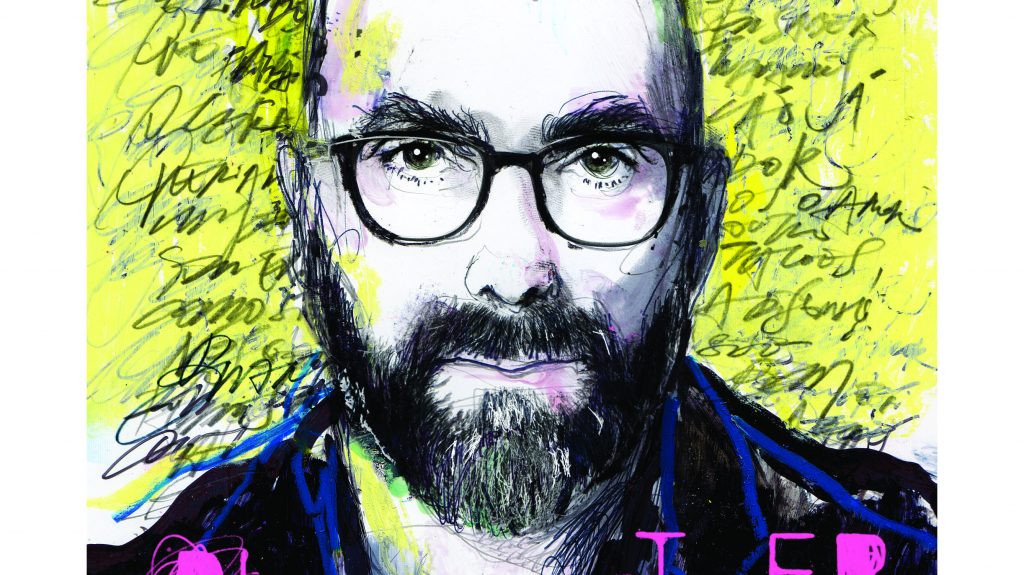

Valter Hugo Mãe e a memória que permanece

O escritor português Valter Hugo Mãe fala sobre sua escrita e o valor das lembranças que ficam mesmo após a morte

Valter Hugo Mãe tem fala generosa e suave, envolvida em um sotaque português que seduz os ouvidos. Traz em suas palavras precisas a poesia e a filosofia sobre a vida, além do bom humor ao falar sobre si mesmo. Desde garoto quis ser poeta, mas foi surpreendido pelo dom para a prosa quando escreveu seu primeiro romance. “A gente tem que aprender a ser o que é”, diz o escritor, em tom sereno de quem compreendeu que suas histórias são como poemas, só que mais longos.

Com seu segundo romance, o remorso de baltazar serapião, ganhou em 2007 o Prêmio José Saramago. Em 2012, a máquina de fazer espanhóis deu ao escritor português nascido em Angola o Prêmio Portugal Telecom. A morte, tema presente em sua literatura, já era onipresente desde que Valter nasceu, por causa da perda do irmão mais velho anos antes.

Daí, ele acreditou por quase toda a vida na perspectiva de que sua própria morte era próxima. Mas o escritor de 44 anos tratou de enganar o tempo ao percorrer todas as idades nos enredos dos livros que compreendem a sua “tetralogia das minúsculas” (o nosso reino, o remorso de baltazar serapião, o apocalipse dos trabalhadores e a máquina de fazer espanhóis), obras em que ele deixou de lado o uso das maiúsculas para criar igualdade entre as palavras.

Valter Hugo Mãe conversou com Vida Simples em sua vinda ao Brasil a convite do Fronteiras do Pensamento e falou sobre o valor da memória como patrimônio que permanece após a perda daqueles que amamos. Ainda que se preocupe em nunca repetir a mesma receita, os romances de Valter trazem uma potência afetiva e uma prosa poética que encanta e emociona.

Você diz que aprendeu com a poesia, e não com a prosa. E aí se vê escrevendo romance com um pé na poesia. Como é isso?

Eu digo que fui encontrado pela prosa. Essa coisa da ficção é algo que está em mim sem que eu tivesse propriamente procurado. A vida inteira eu sonhei em ser poeta, para mim só existia essa possibilidade. E, às vezes, aquilo que mais nos possa ferir é aquilo que está na nossa cara e não queremos aceitar.

Então essa relação com a prosa foi uma conquista muito complexa. Agora já estou apaziguado, entendo que a maneira como escrevo os romances é de uma forma muito poética. Então realizo aquele sonho de menino em um poema mais longo no romance.

Há pessoas que não conhecem a minha poesia, porque ela circulou menos e às vezes eu mesmo a escondo, e então elas me dizem: “Nossa, você deveria escrever poesia, você escreve poemas tão lindos!”, e eu às vezes digo que até já escrevi, só não acho que eles são tão lindos assim [risos]. Eles são mais bonitos dentro da prosa mesmo. A gente precisa aceitar a ser o que a gente é.

Quais questões você quer tratar, o que você ainda persegue nos romances?

Eu queria muito entender a morte e curá-la, achar a forma de ter uma vacina contra. E de alguma forma eu creio que tenho sempre uma relação com a solidão e com a memória. Eu estou muito convencido de que a solidão pertence a todos, não é algo que possa ser erradicado por completo. Por outro lado, a minha estranha forma de compensar a solidão é a memória. Ou seja, a construção de uma lembrança é algo que serve de companhia.

A gente tem a percepção de que a vida é uma acumulação de situações e de afetos, de carinhos, de nomes, de pessoas que, quer elas estejam ou não conosco, a memória delas é uma companhia para sempre. É como superar a morte. A memória do meu pai, que faleceu, é a companhia que eu guardo dele.

E a solidão serve para termos esse embate frontal conosco, saber que não há ninguém diante de nós que não nós mesmos. Mas a solidão não pode ser um objetivo, mas sim um instrumento para se chegar à companhia. O sentido da vida está nas relações.

Qual é o papel do leitor durante a sua escrita?

Na hora de escrever, eu preciso deixar que não estou a escrever para ninguém, deixar o livro existir por sua própria vontade, como se ele fosse mais forte do que eu. E tivesse uma inteligência que eu não tenho e soubesse, sobretudo, coisas que eu não sei. Porque o livro vai sempre dizer coisas que eu próprio vou ficar espantado. Por isso, eu preciso achar que não tem leitor.

Sem direcionar a alguém, tenho a conquista de uma certa liberdade, mas, mais do que isso, é um fator de genuinidade, de ser verdadeiro. Eu posso dizer que no regresso da escrita, quando encontro os leitores, é algo gratificante e assustador, porque a gente fica pensando: “Será que eles vão achar que eu enlouqueci?”, ou vão dizer: “Valter, dessa vez você se excedeu, isso que você escreveu é uma porcaria!”.

Tenho muitos leitores mais inteligentes do que eu. Então penso: “Por que não obedeci algo que alguém pediu?” [risos]. Por vezes falo com leitores que viram muito mais coisas do que eu, têm experiências de vida mais profundas, e aí eu fico pensando: “Cara, você deveria ter escrito um livro, não eu!”.

Você dizia que não se achava capaz quando criança. Pensava que não seria nada. E de que forma a infância é importante em sua obra?

Meus livros têm uma relação muito forte com a infância porque eu acho que as crianças têm um tipo de inteligência que a gente perde. Elas têm a inteligência da simplicidade, reconhecem o que é bom e o que é mau de uma forma muito verdadeira. Sem esse regresso constante, a gente vai emburrecendo mesmo.

Você criou várias idades para morrer. Por quê? E qual a relação disso com a sua literatura?

A morte foi um tópico que entrou na minha vida antes que eu pudesse compreendê-la. Meu irmão mais velho morreu antes que eu nascesse. Imagina o que é você ser ensinado a amar um irmão que já morreu e que devia ser mais velho que você dois ou três anos, e que, por já ter morrido, virou uma criança eterna, inclusive menor que você? Isso era muito complexo. E meu pai era muito hipocondríaco, trágico. Ele pensava que todo dia ia morrer.

Assim, eu acreditava que a morte era algo que não tinha nem como recusar. E eu fui criando essas datas de quando eu iria morrer. Primeiro aos 18 anos, depois aos 33, e por fim aos 41. Se morrer era tão fácil, como é que eu não morria? Eu era perfeito para morrer e deixar uma fotografia com os olhos enormes e cheios de sonhos.

E as pessoas iam adorar aquela criança morta. Eu quis escrever a tetralogia para viver tudo rápido. Pensei assim: vou direto da vida de uma criança até a de um homem de 84 anos e percorro a trajetória humana. Assim vou viver com urgência e rápido. E, se de repente eu tiver de morrer, eu enganei um pouco a morte.

A literatura o ensinou a lidar com quais questões?

Ela desbloqueou a minha timidez, minha falta de autoestima. Os livros ajudaram a perder um pouco o medo e a aceitar a ser, seja mais bonito ou mais feio, mais inteligente ou mais burro. Ajudou-me a conviver de uma forma mais pacífica comigo mesmo e me deu o poder de completude. De estar com as pessoas, de deixar garantido que elas são amadas, que elas importam para mim, que elas são a minha memória. E que, nesse sentido, elas são a minha companhia, mesmo que elas não estejam mais aqui.

Estou escrevendo uma carta a uma amiga que perdeu seu único filho, e estou dizendo que eu não guardo nem a memória de um filho, porque eu não o tive. Então eu lido apenas com um vazio, e minha amiga, não. Ela lida com uma coisa que é plena. Perder o seu filho, ainda que comece por ser uma dor insuportável, é uma ocupação, seu vazio é fictício. Na verdade ela está muito preenchida dele, carregada desse filho. Há uma diferença enorme entre nós. Não sei se isso vai ajudá-la, mas é um esforço.

Você adicinou o “Mãe” ao seu nome de escritor. O que a maternidade representa?

Uma possibilidade de um legado. Mas não no sentido de bens. Eu acho que a vida é uma espécie de conquista de uma instrução, de um conhecimento. E o filho é o aluno que a gente mais ama. E do quanto é gratificante amar alguém e ser amado.

É claro que eu faço isso com minha mãe, minha sobrinha e amigos, mas há de fato uma forma de amor que a gente guarda para um filho e se o tem a gente usa, se não tem, a gente não usa. E esse amor fica desperdiçado. O amor de filho não rouba o amor de mais ninguém. Minha família concebeu essa educação sentimental para mim e hoje posso ser este cara.

A gente segue um percurso, uma redenção. E depois a gente pensa, estou me redimindo e não tem ninguém para continuar nesse sentido. Uma vez um psiquiatra de Portugal pediu pra eu assinar dois exemplares de O Filho de Mil Homens. Ele disse: “Tenho duas filhas e eu quero que esta seja a herança mais importante que elas recebem… Porque nele está tudo o que eu acho que uma pessoa precisa lembrar para voltar a ser gente”.

Imagina eu, que escrevi um livro cujo nome é o filho de mil homens, e não tenho um filho que possa herdá-lo? Esse livro escrachou a minha ansiedade. Então eu pretendo organizar a minha vida e pretendo tentar adotar uma criança.

Geralmente um autor encontra um estilo que dá certo e prossegue nele. Por que você pensa diferente?

É porque mudar é a oportunidade de saber mais, e de dar certo, em outra coisa. Pra mim é muito importante fugir do que eu já fiz. É claro que não tem como fugir completamente, porque eu fico marcado, “ah, o escritor que escreve em minúsculas”, mas minha tentativa é sempre buscar uma nova vivência.

Sua admiração pelas palavras começou na infância. Como foi isso?

Quando criança, eu pensava como Maputo poderia ser o nome de uma cidade. Parecia palavrão. Então lembro que fui à escola na expectativa de aprender mais palavras. Às vezes tem sentimentos que a gente quase esquece porque deixa de usar a palavra certa. Aí, vamos empregando a mesma expressão e isso vai padronizando tudo, como se fosse o mesmo sentimento. Veja a glória de podermos dizer “saudade”, porque a gente sabe o que é saudade. E numa língua estrangeira a gente não tem isso, fica difícil perceber qual palavra é mais bonita do que outra, a gente não sente profundamente a língua. A gente usa outras línguas como tecnologia, pra pedir comida no restaurante, mas não é uma tecnologia amorosa. Não acionamos a paixão.

Por que “a felicidade não nos redime em relação ao tempo”? O tempo também é perda?

O tempo fica com tudo. O corpo é perecível. A sensação de que o tempo nos ensina mas também é nosso maior predador é inevitável. Porque chegamos a um momento que ninguém vai querer nos abater, mas nós vamos nos abatendo. E o que fica é a memória. A única coisa que pode criar a sensação de que nada terminou.

LEIA TAMBÉM

– Mia Couto: “Compramos a ideia de que a tecnologia nos pode salvar”

– ENTREVISTA – Um plano de ação para um mundo melhor

– Vida Simples entrevista Carla Madeira, autora de “Tudo é Rio”

Os comentários são exclusivos para assinantes da Vida Simples.

Já é assinante? Faça login